遺産分割協議書はどのように書けばよい?書式・ひな形と合わせて弁護士が解説

-

目次

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合った結果に基づいて、被相続人の財産をどのように分けるかを取り決める書面です。相続が開始したあと当然に相続人全員の共有となる相続財産は、有効な遺言書がない場合、基本的には協議のうえで分割方法を決める必要があります。遺産分割協議の内容を文書化したものが、遺産分割協議書と呼ばれる書面です。

遺産分割協議書の作成には、

- 相続人全員の合意内容を明確にするため

- 正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため

- 不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため

- 相続税の申告書に添付するため

といった重要な目的があります。

-

遺産分割協議書の作成が必要な場合

遺産分割協議書は、作成が義務付けられているわけではありません。そのため、不動産の登記名義の変更や、預貯金の解約や名義変更、相続税申告などの遺産分割協議書の提出が求められる相続手続きがない場合は、作成しなくても問題ありません。

しかし、相続人同士で話し合い、分割内容が決まった後に、「やはり気が変わった」と言い出す相続人が出てくるケースもあります。 こうなると「言った・言わない」の水掛け論になり、トラブルに発展しかねません。そのため、遺産分割協議後のトラブルを回避するためにも、その後の相続の手続きに関わらず、相続人間で遺産分割協議の話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

-

遺産分割協議書のひな形・記載例

遺産分割協議書には、とくに決まった書式はありません。必要事項が書かれていれば、有効な遺産分割協議書として成立し、相続手続きに使用できます。

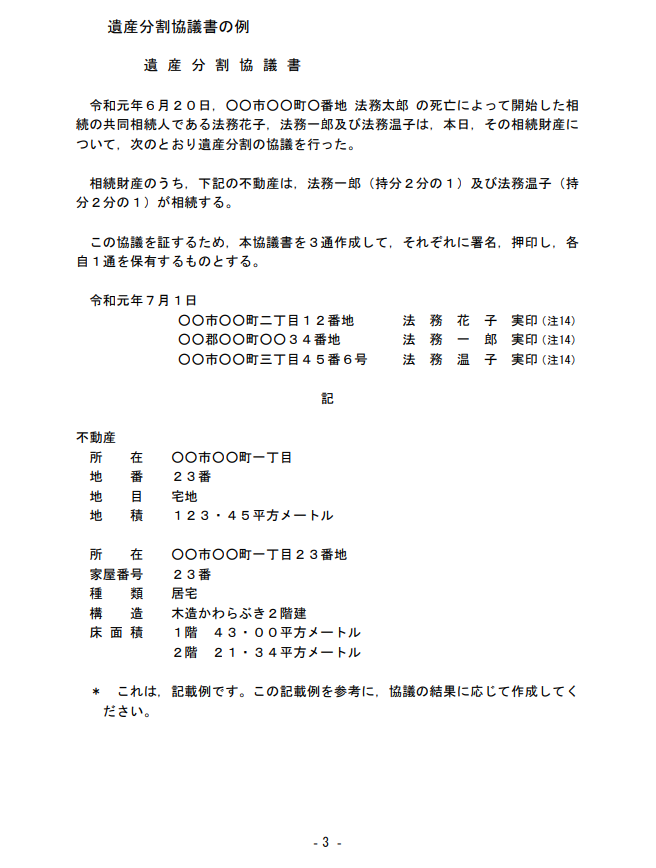

記載例の一つとして、法務局のHPに遺産分割協議書記載例があります。(法務局HP「相続(遺産分割の時 記載例)」3頁https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000001_00223.pdf )(2025年2月19日参照)

このように、遺産分割協議書には、①タイトル、②被相続人の名前と死亡日、③相続人全員が遺産分割内容に合意していること、④各相続人が承継する相続財産や債務の内容、⑤協議成立年月日、⑥相続人の署名・捺印を記載することが一般的です。

法務局の記載例には相続財産として不動産の記載しかありませんが、他にも相続財産がある場合には、財産ごと又は相続人ごとに記載しましょう。

-

相続財産記載例1(相続財産ごとに記載)

被相続人の遺産について、次のとおり分割する。

- 不動産(登記簿記載の通り)

所在地:○○県○○市○○町○丁目○番○号

地目:宅地

地積:○○平方メートル

名義人:相続人 △△ △△ が単独相続する

- 預貯金

○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

残高 ○○○万円

相続人 □□ □□ が相続する

- その他財産

被相続人名義の自動車(○○○○、車両番号○○○)を相続人 ×× ×× が相続する

-

相続財産記載例2(相続人ごとに記載)

1. 相続人 △△ △△は次の遺産を取得する。

<土地>

所 在 〇〇市〇丁目

地 番 〇番

地 目 宅地

地 積 220.00㎡

<建物>

所 在 〇〇市〇丁目〇番地

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 60.12㎡

2階 45.5㎡

2. 相続人□□ □□は次の遺産を取得する。

<現金> 5,000,000円

<預貯金> 〇〇銀行〇〇支店 普通預金

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇

△△銀行△△支店 定期預金

口座番号:△△△△△△△△

3. 相続人×× ××は次の遺産を取得する。

<株式> □ □ 株式会社 上場株式 1,000株

<自家用車>

名義人 〇〇〇〇

自動車登録番号 〇〇〇〇〇-〇〇

車台番号 第〇〇〇〇号

※法務局の記載例のほかに、国税庁のホームページにも記載例がありますのでご参考ください。

参考:国税庁HP、「相続税の申告書の記載例」36頁(2025年2月25日参照) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/04.pdf

-

遺産分割協議書作成にあたって注意点

-

相続人全員が署名・押印する

遺産分割の当事者であるにもかかわらず、その者を除外してされた遺産分割は無効です(審判分割につき、最大判昭53・12・20民集32-9-1674)。そのため、相続人全員で協議したことを示すためにも、遺産分割協議書には相続人全員で署名・押印をしましょう。

遺産分割協議書に実印を使用することは、法律上必須の要件ではありません。しかし、実印は認印のように他人が勝手に持ち出したり購入したりすることができるものではないことから、それぞれの相続人が遺産分割協議書の内容に納得して印鑑を押したことを証明するために、実印を使用するのが慣例となっています。

相続手続(不動産や預貯金の名義変更等)のために遺産分割協議書を公的機関や金融機関に提出する場合には、実印が押されていることのほか、印鑑登録証明書が添付されていることが要求されるため、実印の使用が必須となります。

-

遺産分割協議書を2通以上作成する場合は割印を押す

遺産分割協議書の作成にあたって、契印(けいいん)や割印(わりいん)は法律上の要件とされていません。したがって、契印や割印がなくても、遺産分割協議書が法的に無効となることはありません。しかし、相続人間のトラブルの発生を予防するという観点から、可能な限り、契印や割印をすることをおすすめします。

【参考】

- 契印(けいいん)とは、契約書や遺産分割協議書などの書類が複数枚(2枚以上)にわたる場合に、書類を作成した当事者の印鑑を使用して、各ページの間や袋とじ部分に印鑑を押すことをいいます。両面印刷などを利用して遺産分割協議書が1枚におさまる場合には、契印をする必要はありません。契印は、ページが連続していることを担保し、ページの差し替え等の改ざんなどを防止するために押されます。

- 割印(わりいん)とは、契約書などの同じ内容の書類が2部以上ある場合に、書類を作成した当事者の印鑑を使用して、複数の書類のすべてにまたがって印鑑を押すことをいいます。割印は、2部以上の書類の内容が同じものであることや、相互に関係ある書類であることを担保するために行われます。

相続人が2人以上いる場合、遺産分割協議書(原本)を相続人の人数分作成したうえで、割印をするのが一般的です。

-

早めに遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書の作成に期限はありません。

しかし、相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」に行う必要があります。相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です。

そのため、遅くとも相続税の申告期限までには遺産分割協議ができているのが望ましいでしょう。相続税の申告がある人は、相続開始から8~10か月程度を目処に遺産分割協議書の作成を進められると安心といえます。

-

弁護士に相談するメリット

・弁護士が交渉の窓口になる

いざ、遺産分割協議を始めようと思っても、疎遠な相続人がいる、遠方に住んでいる相続人がいる、非協力的な相続人がいる、相続人の数が多いなどの理由により、遺産分割協議がスムーズにいかない場合があります。弁護士に依頼すれことで、各相続人の調査や、弁護士が窓口となって話し合いを行うことができるため、ご自身で行う場合に比べて負担が最小限になります。

・適切な遺産分割協議書を作成することができる

相続人や遺産の範囲の調査や証拠収集を行ったうえで遺産分割協議書を作成するため、形式面はもちろん、内容面においても、ご相談者様のご希望に沿う遺産分割となるように交渉することが可能です。

また、相続財産が多岐にわたる又は多額である場合でも、弁護士が介入することで、しっかりと財産調査を行ったうえで遺産分割協議書を作成することができます。そのため、「遺産分割協議の際に把握していなかった遺産や負債があった」というトラブルを避けることができます。

-

相続問題でお困りの方は稲葉セントラル法律事務所までご相談ください

当事務所は年間で100件以上の相続相談に対応しております。この豊富な経験は、様々なケースにおける専門的な知識と対応力を持っております。複雑な法律問題にも迅速かつ正確に対処することが可能です。ご依頼者様一人ひとりの事情に合わせたオーダーメイドのアドバイスを提供させていただきます。

また、当事務所は、税理士・司法書士など他の専門家と密に連携し、相続に関するワンストップサービスを提供しています。すべての専門知識を一箇所で提供することで、時間と労力を節約し、ご依頼者様の負担を軽減することができます。

遺産分割協議書の作成をお考えの方は是非当事務所にご相談ください。